作者简介:高 峰,1992年生,男,在读硕士研究生。

分子筛催化剂在催化异丁烷/丁烯烷基化中具有良好的应用前景,但易失活,需频繁再生。系统总结分子筛催化剂在异丁烷/丁烯烷基化反应中的研究进展,认为烯烃低聚物覆盖活性位、堵塞分子筛孔道是催化剂失活的直接原因。论述了分子筛性能及烷基化反应条件对分子筛失活的影响,指出具有合适B酸强度和数量、易于丁烯低聚物脱附、利于扩散的分子筛催化剂是未来的研究方向。

Zeolite catalysts have promising application prospects forisobutane/butene alkylation,but deactivate fast and have to frequently regenerate.Researches about zeolite catalysts forisobutane/butene alkylation have been summarized systematically.Butene oligomers covering active sites or plugging poresis considered to be the direct reason for catalysts deactivation.The influence of zeolite properties and alkylation reaction conditions on catalysts deactivation is discussed.It is pointed out that zeolite catalysts which provide appropriate strength and quantity of Brønsted acid,tend to oligomer desorptionand diffusion are the research trends in the future.

以异丁烷和丁烯为原料生产的高辛烷值烷基化产物是一种环境友好型、抗震性能好、雷德蒸气压低、满足环保需求的高品质汽油调和组分, 其生产方法包括液体酸烷基化和固体酸烷基化[1]。液体酸烷基化早已实现工业化, 但液体酸催化剂烷基化存在腐蚀设备、本身毒性和污染环境、催化剂与产品不易分离、酸油处理等安全环保问题[2, 3]。而固体酸烷基化克服了这些缺陷, 具有替代液体酸烷基化的优势和潜力, 尤其是具备多孔结构、有良好酸性分布与水热稳定性、对三甲基戊烷选择性高的分子筛催化剂[2]。分子筛催化剂良好的氢转移能力使其成为固体酸烷基化中最具潜力的催化剂[4]。但分子筛催化剂在烷基化过程中容易失活, 活性寿命较短[4, 5]。如何提高催化剂稳定性已成为当前固体酸烷基化研究的热点[6]。研究表明, 分子筛催化剂烷基化失活的主要原因是丁烯低聚物不可逆的吸附在催化剂B酸位上或堵塞孔道[2, 5, 7], 且受到诸多因素影响。

本文系统总结分子筛催化剂在异丁烷/丁烯烷基化反应中的研究进展, 论述分子筛性能及烷基化反应条件对分子筛失活的影响。

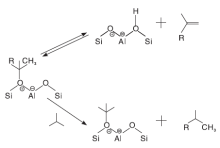

在分子筛催化剂烷基化中, 包括8种基元反应类型, 分别为质子化反应/去质子化反应、 PCP异构反应、分子内氢/甲基转移反应、聚合反应、 β 键断裂反应和分子间氢转移反应[8, 9]。丁烯首先在分子筛表面活性位上质子化生成烷氧基团吸附在催化剂表面, 烷氧基团的实质是C4碳正离子[10], 然后与丁烯亲电加成生成C8+, C8+通过与

| 图1 分子筛上异丁烷/丁烯烷基化机理[13, 14, 15]Figure 1 Alkylation mechanism of isobutane with butuene over zeolites[13, 14, 15] |

由此可知, 异丁烷/丁烯在分子筛催化剂上的烷基化主要受氢转移过程的影响, 可以通过体相反应物与吸附在活性位上的反应中间体实现氢转移使吸附的大分子从分子筛表面脱附, 稳定催化剂活性[15]。若催化剂的氢转移活性降低, 丁烯低聚反应加剧, 低聚物不能从催化剂表面迅速脱附、扩散到体相, 而是覆盖在催化剂活性位或堵塞孔道就会导致催化剂活性和稳定性严重降低。故分子筛的氢转移活性、对丁烯低聚产物的吸附性和扩散限制严重影响催化剂的烷基化活性和稳定性。

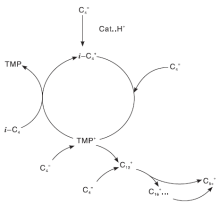

此外, Rosenbach J等[4]提出吸附中间体— — 醇盐的减少也会导致丁烯转化率的降低, 因为醇盐能够发生去质子化生成丁烯或与异丁烷进行氢转移, 如图2所示。

因其特殊的活性位性质及较大的空间位阻效应, 固体酸烷基化的反应温度为(50~80)℃[10, 12]。为了维持较高温度下的异丁烷/丁烯烷基化在液相中进行, 需要增加反应压力约为2.0 MPa。因此, 液固非均相条件下的固体酸烷基化反应, 反应物与产物均受到严格的扩散限制, 尤其是内扩散限制[2, 6]。

分子筛酸类型、酸强度及酸浓度对异丁烷/丁烯烷基化、丁烯聚合影响较大。普遍认为, 异丁烷/丁烯分子筛烷基化在强B酸位上进行, 催化剂活性及产物分布主要取决于B酸强度, 提高B酸强度和浓度有利于烷基化反应[7, 16]。但Rosenbach J等[4]证实催化剂上的质子酸容易吸附烯烃导致低聚反应。丁烯低聚反应在B酸、L酸上均能进行, 在B酸上通过碳正离子机理进行[17], 在L酸上主要通过表面迁移/重排反应完成[18]。L酸对烯烃聚合有最小阀值[7], 当L酸强度低于丁烯聚合阀值, 丁烯低聚程度较低。Park D H等[17]在反应温度60 ℃、常压和空速32.8 h-1的条件下, 对比了丁烯在硅铝比约45的不同种类分子筛催化剂上聚合反应, 结果表明, 分子筛强L酸能够稳定催化剂丁烯低聚活性, B/L值越大、B酸越强, 聚合产物越少, 丁烯聚合反应失活越快。

Sarkar A等[18]研究了异丁烯在压力2.17 MPa和温度(50~90) ℃、仅含L酸的NiSO4/γ -Al2O3上的低聚反应, 结果表明, 反应温度越高, 异丁烯转化率越大, 但二聚产物选择性降低, 丁烯在L酸上低聚反应并非通过碳正离子, 而是通过表面迁移/重排反应完成, 即吸附在催化剂相邻活性位的丁烯被活化、迁移后发生二聚并脱附生成

Yoo K等[19]研究了固定床反应器内不同硅铝物质的量比(6~30)的Hβ 分子筛催化剂在温度80 ℃和压力2.07 MPa条件下对异丁烷/2-丁烯烷基化性能的影响, 结果表明, 较高、较低的Al含量均会导致催化剂在短时间内失活。影响Hβ 活性的主要因素有氢转移能力和催化裂化能力。当硅铝物质的量比较低, 即Al含量较高时, 虽然催化剂较强的氢转移能力促进仲碳正离子向叔丁基正碳离子转变、催化裂化活性促进大体积高碳烃β 键断裂而抑制低聚物生成速率, 对催化剂的稳定性具有重要作用[5], 但相比硅铝物质的量比较大的分子筛, 其结晶度较低, 故低温活性弱, 且低硅铝物质的量比轻度脱铝易导致催化裂解加剧。高硅铝物质的量比为30的Hβ 分子筛催化剂迅速失活, 是因为其氢转移能力较低,

Rosenbach J等[4]用Ag+、Cu2+、Fe3+对低硅铝物质的量比的HY分子筛进行离子交换, 在温度50 ℃、压力3.1 MPa和空速0.1 h-1条件下, 考察其异丁烷/反2-丁烯的烷基化性能。作为L酸的金属阳离子与卤代烷在催化剂表面发生相互作用生成金属卤化物与烷氧基团, 烷氧基团的实质是吸附于催化剂表面的碳正离子。与HY分子筛相比, 经金属离子交换后的催化剂活性寿命更长, 三甲基戊烷选择性更高。在反应初期, 相比于分子筛催化剂的异构活性, 金属改性对氢转移活性的影响更大[20]。根据该结果, 作者支持这样的假设, 即催化剂的失活是烯烃低聚反应或吸附中间体减少导致, 质子酸更容易吸附烯烃促进低聚反应。通过金属阳离子交换, 在增加分子筛催化剂L酸的同时, 消除或降低催化剂表面质子含量, 延长了催化剂活性寿命。文献[21]报道水热处理使Hβ 分子筛使骨架铝脱落形成L酸促进了丁烯低聚反应。但吴梅等[22]认为分子筛中非骨架铝与骨架中羟基结合形成B酸位, 有利于增强分子筛的活性及稳定性。

另一方面, 丁烯在催化剂活性位上的低聚反应有可能分步进行[17]。首先在强B酸上通过正碳离子机理实现低聚反应, 因为强B酸位对丁烯具有很强的吸附性。反应过程中的酸强度、B/L值变化会影响催化剂活性及产物选择性。随着烷基化反应与低聚反应的进行, 强B酸位逐渐被难以脱附低聚产物覆盖而失活, L酸开始主导低聚反应, 低聚反应速率甚至可能超过烷基化反应速率。

即使催化剂具有很强的烷基化活性位, 但动力学直径较大的分子覆盖活性位或堵塞孔道也会降低催化剂活性及三甲基戊烷选择性。故仅是低硅铝物质的量比、高氢转移活性并不能保证烷基化稳定活性, 需要考虑分子筛结构的影响。

分子筛孔道构型、孔道大小和结晶尺寸对产物分布影响较大。在研究较多的Y与X[7, 23, 24]、β [19, 25]、mordenite[26, 27]、ZSM系列[28]、MCM系列[16, 28]分子筛催化剂中, 通常认为三维孔道结构的大孔分子筛相对于一维孔道结构分子筛对高碳烃具有更高的扩散速率, 有利于烷基化反应物和产物从分子筛活性位上扩散[5, 17]。微孔结构分子筛催化剂对丁烯低聚物的扩散限制更容易导致催化剂失活[29]。

王新星等[30]比较了相同反应条件下异丁烷与正丁烯在Y、β 和MCM-41等不同分子筛催化剂上的烷基化性能, 结果表明, Hβ 分子筛催化剂具有较长的活性周期, 因其平均孔径最大有利于产物扩散, 使丁烯聚合物快速离开酸中心, 避免低聚物进一步聚合生成大分子堵塞孔道使催化剂迅速失活。通过负载不同金属, 发现Pt/Hβ 催化剂活性周期延长, 认为Pt提高了催化剂的抗积炭能力。

Yoo K等[5]研究了三维孔道的USY(0.74 nm)及β (0.56 nm× 0.56 nm)、二维孔道的Mordenite(0.57 nm× 0.26 nm)、一维孔道的LTL(0.71 nm)与ZSM-12(0.56 nm× 0.61 nm)等不同孔道构型分子筛上异丁烷/2-丁烯烷基化性能。结果表明, 无论在温和还是剧烈条件下, β 分子筛具有最长的活性寿命和较高的三甲基戊烷选择性, ZSM-12分子筛寿命也较长, 但低聚产物很多。而Mordenite、USY、LTL分子筛的稳定性较差。主要原因是USY分子筛除了含有大孔道外, 还含有连接大孔道的超笼, 超笼易被堵塞; LTL分子筛的一维孔道存在周期性扩张至1.26 nm, 超大孔中容易产生多支链烯烃及芳烃等积炭前驱体, 导致USY和LTL分子筛快速失活。故不能简单的从分子筛空间构型来推断其作为烷基化催化剂的稳定性, 还存在其他复杂因素影响分子筛烷基化性能。PAR D H等[29]比较了USY、β 、Mordenite、ZSM-5 和MCM-22 分子筛用于异丁烷与2-丁烯的烷基化性能, 结果表明, 初始阶段丁烯转化率均在90%以上, 大孔USY、β 、Mordenite分子筛对三甲基戊烷有很高的选择性和活性寿命。ZSM-5 分子筛活性较低且迅速失活, 可能是介孔分子筛虽然一定程度降低了扩散限制, 但其非晶态结构造成水热稳定性差、酸性低。烷基化主要在外表面发生, 而空间位阻对低聚反应影响较小使其在孔道内也能进行, 导致催化剂失活[16]。虽然晶粒尺寸对总体三甲基戊烷选择性几乎没有影响[5], 但王润伟等[31]研究发现, 晶粒较小的Hβ 分子筛催化剂因具有较大比表面积和酸活性位能够缓解催化剂的失活, 对2, 2, 4-三甲基戊烷有较高的选择性。

除了孔道构型、孔道大小和晶粒尺寸外, 分子筛的其他物理性能也影响分子筛活性。对分子筛进行离子交换不仅会改变其酸性, 也会引起结构变化。如Sievers C等[7]比较了LaX(硅铝物质的量比为1.1)与LaY(硅铝物质的量比为2.4)搅拌釜反应器中的烷基化性能, LaX交换度接近100%, LaY的交换度仅为87.2%, LaX的寿命是LaY的两倍。可能La3+交换使Si-O-Al键角增大, O-H键削弱, 质子酸浓度增加, 增加了氢转移活性[32]。

在分子筛烷基化反应中, 反应温度、反应压力、空速和烷烯比等对丁烯低聚引起的催化剂失活有不可忽视的影响。低温有利于丁烯低聚及吸附, 不饱和烃很难从分子筛表面脱附扩散[5]; 而高温则加剧芳构化形成积炭[12]。故分子筛烷基化应该有最优温度, 在促进异丁烷/丁烯烷基化的同时, 有利于裂解、脱附, 最大程度延长催化剂寿命。液相反应条件下的压力微调对催化剂稳定性及三甲基戊烷选择性几乎没有影响[21]。降低空速可以稳定催化剂活性, 但三甲基戊烷选择性明显下降[33]。其可能原因是降低空速、增加接触时间加剧了丁烯低聚反应程度, 从而降低对三甲基戊烷的选择性[17, 23]。提高空速[( 3.90~5.85) h-1]会导致β 分子筛活性、稳定性及三甲基戊烷选择性均明显降低[21]。当烷烯比过低时, 丁烯容易在强B酸位上通过正碳离子机理发生低聚反应使催化剂迅速失活[17]。提高烷烯比能够显著增加分子筛活性以及目标产物三甲基戊烷选择性, 抑制丁烯低聚反应[5, 21, 33]。但从工业角度看, 过高的烷烯比必然增加能耗与分离费用。

分子筛催化剂的失活由丁烯低聚导致, 尤其是较高的丁烯浓度更易导致催化剂失活。在固定床反应入口处丁烯浓度较高, 催化剂容易失活, 随着反应进行, 整个催化剂床层失活加剧。考虑到丁烯浓度与反应器类型及丁烯与异丁烷混合程度有关, 有研究者提出用桨态床反应器进行烷基化实验, 发现三甲基戊烷选择性明显提高, 尤其对降低

无论是已工业化的液体酸烷基化还是研究阶段固体酸烷基化均在液相反应中进行。液相烷基化能够促进积炭前驱物溶解, 但固体酸液相烷基化存在的扩散限制对催化剂失活影响较大。文献[12, 35]在常压下研究了对有利于反应物和产物扩散的气相烷基化, 在相同烷烯比下, 气相中烯烃更容易吸附在催化剂活性位上发生低聚反应, 虽然可以通过升温裂解低聚物延缓催化剂失活, 但C5~C7组分增多, 故液相烷基化更有优势。

随着对安全环保要求愈发严格, 固体酸烷基化是未来异丁烷/丁烯烷基化研究的热点, 尤其是分子筛烷基化, 但必须解决其丁烯低聚反应导致其活性寿命较短的缺点, 包括克服部分脱铝失活。根据分子筛烷基化的失活特点, 比表面积大、合适的B酸强度及数量、大孔结构、对丁烯低聚物吸附弱的分子筛有利于改善烷基化活性和稳定性。同时应用浆态床和流化床等易于混合原料、缓解丁烯低聚、再生失活催化剂的反应设备及其他工艺条件优化方法值得进一步探讨。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|